Bericht „Was kommt nach der Streichung von § 218?“

Ein Bericht von Emma Waltersbacher

Im Juni dieses Jahres hat der Bundestag den umstrittenen Paragrafen 219a, der bisher ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche vorgesehen hat, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Ärzt*innen machen sich somit künftig nicht mehr strafbar, wenn sie in ihrer Praxis oder Online über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Eine Schwangerschaft abzubrechen, ist in Deutschland nach § 218 des Strafgesetzbuches weiterhin rechtswidrig und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Der Landesfrauenrat Berlin hat Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin a. D., und Prof. Dr. Ulrike Lembke, Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin, dazu eingeladen, die rechtliche Situation zum Schwangerschaftsabbruch im Prozess der deutschen Einheit zu rekapitulieren und Visionen für verfassungskonforme alternative Regelungsmodelle zu entwickeln. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Ines P. Scheibe, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung.

24. Oktober 2022 | 18:00-20:00 Uhr | Digitale Veranstaltung

Der Abend wurde durch Dr. Christine Rabe, die Vorstandsvorsitzende des Landesfrauenrats Berlin e.V. mit einer Darstellung der aktuellen rechtlichen Situation von Schwangerschaftsabbrüchen als Straftatbestand eröffnet. Die Bundesregierung habe in diesem Jahr eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin berufen, die unter anderem prüfen soll, ob Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches denkbar sind. Möglicherweise öffnet sich hier ein Zeitfenster, um politische Mehrheiten für die Streichung von § 218 zu gewinnen.

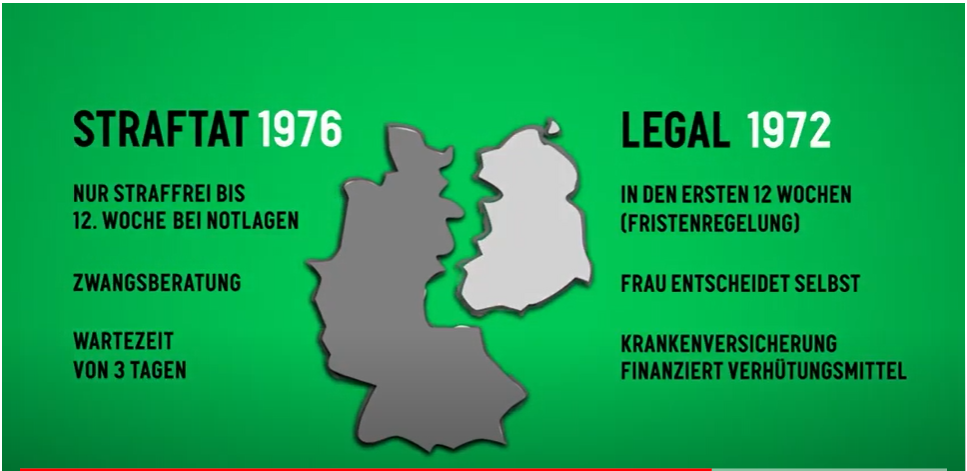

Zur thematischen Einstimmung wurde ein Kurzfilm gezeigt, der anlässlich des 150-jährigen Bestehens von § 218 im Strafgesetzbuch entstanden ist und die historische Entwicklung der Rechtsprechung zu Schwangerschaftsabbrüchen kritisch darstellt.[1]

Anschließend leitete die Moderatorin Dr. Ines Scheibe zum ersten großen Themenkomplex über: den Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch vor und während des Prozesses der deutschen Einheit.

Dr. Christine Bergmann beschrieb für die DDR, dass bis 1972 ein restriktives Strafrecht galt, nach dem in einem Schwangerschaftskonfliktfall eine Kommission entschied, bis 1965 war nur eine medizinische oder eugenische Indikation zulässig, danach auch eine soziale. Aus Unsicherheit hätten viele Frauen diese Kommission vermieden und sich andere Wege gesucht, also illegal abgetrieben mit den bekannten gesundheitlichen Risiken bis hin zu Todesfällen. 1972 wurde dann ein Gesetz zur „Schwangerschaftsunterbrechung“ eingeführt, das eine Legalisierung und Fristenregelung bis zu 12 Wochen beinhaltete. Schwangerschaftsabbrüche galten nun als ärztliche Leistung, die von der Krankenkasse bezahlt wurde. Damit einher ging auch die kostenlose Ausgabe von Verhütungsmitteln.

Erstmals konnten Frauen über den Abbruch einer Schwangerschaft innerhalb einer Frist selbst entscheiden.

In Westdeutschland formierten sich im Zuge der 1968er, vor allem aber der neuen Frauenbewegungen Widerstände gegen die weitgehende Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches. So berichtete Prof. Dr. Ulrike Lembke, dass es erst mit der Stern-Titelseite „Wir haben abgetrieben!“ am 6. Juni 1971 zu einem Wandel der öffentlichen und politischen Wahrnehmung in der BRD gekommen sei. Die zu dieser Zeit neu gewählte sozial-liberale Koalition versuchte in mehreren Anläufen, Schwangerschaftsabbrüche deutlich weniger restriktiv zu regeln; eine am 26. April 1974 in einer Kampfabstimmung beschlossene Fristenlösung mit Beratungspflicht wurde bereits 1975 in einem historischen Urteil des Bundesverfassungsgerichts wieder gekippt. Als Kompromiss wurde 1976 die Indikationenregelung beschlossen, nach der die Krankenkassen einen Schwangerschaftsabbruch bezahlen, wenn eine Indikation vorliegt.

Mit dem Regierungswechsel 1982 wurde eine „geistig-moralische Wende“ verkündet, die bereits in der ersten Rede des neuen Bundeskanzlers Helmut Kohls zum Ausdruck kam, indem Schwangerschaftsabbrüche als zentrales gesellschaftliches Problem bezeichnet wurden. Der behauptete „Missbrauch der Notlagen-Indikation“ wurde in der Folge das beherrschende Thema juristischer und politischer Diskurse. Während im Norden der BRD die Indikationen-Regelung breit zur Anwendung kam, war der Zugang zu Informationen und medizinischen Behandlungen im Süden der Bundesrepublik schwieriger. Der Prozess von Memmingen 1988-1989 gilt als wichtiges historisches Ereignis dieser Zeit und zeigte die Bereitschaft zur massiv erweiterten Kriminalisierung und Stigmatisierung ungewollt Schwangerer und ihrer Ärzt*innen; Ziel war die faktische Abschaffung der Notlagenindikation.

Im Hinblick auf die Zeit der deutschen Einheit berichtete Dr. Christine Bergmann, dass die Frauen in Ostdeutschland sorgenvoll auf die westdeutschen Regelungen blickten. Die Verabschiedung des Schwangerschafts- und Familiengesetzes 1992 ging mit vielen Demonstrationen einher und auch im Bundestag debattierten die Unionsparteien mit SPD und Linkspartei.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 1993, welche die staatliche Schutzpflicht gegenüber dem Ungeborenen vor den Grundrechten der ungewollt Schwangeren weitgehend absolut stellte, bewerteten die Referentinnen als zentrales Ereignis und große verpasste Chance. Statt einer Stärkung (oder überhaupt Ankernennung) der Rechte von ungewollt Schwangeren und einer wirklich gesamtdeutschen Regelung sei nur argumentiert worden, es brauche mehr Sozialpolitik und eine verbesserte sozialpolitische Infrastruktur, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern.

Prof. Dr. Ulrike Lembke beschreibt, dass die rechtlichen Diskurse zwischen den Jahren 1987 und 1995 vorrangig von Männern geführt wurden und anhand der Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch die Gleichstellungspolitiken der DDR insgesamt abgelehnt wurden, obwohl die BRD 1989 ein massives Modernisierungsdefizit in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse auch im westeuropäischen Vergleich aufwies.

Wie hat sich die Situation seit 1995 verändert? Und wie können Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft juristisch neu verortet werden? Beide Referentinnen beschrieben den ersten Prozess gegen die Ärztin Kristina Hänel 2017 als wichtigen Impuls für die Debatte um die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Prof. Dr. Ulrike Lembke berichtete, dass die Lebensschützer*innen durch den Prozess um Kristina Hänel aggressiver auftreten würden, gleichzeitig habe sich die Wahrnehmung bezüglich der schlechten Versorgungssituation verändert und politische Bewegungen im Ausland wie die Volksabstimmung in Irland würden die Bewegung zur Streichung von §§ 218ff beflügeln.

Wichtig sei es, §§ 218ff nicht einfach ohne neue Regelung aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, wie es in Kanada geschehen sei. Das dortige Recht auf Privatheit, nach dem der Staat sich nicht einmischen darf, würde dazu führen, dass vor allem Frauen mit Ressourcen einen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und andere nicht. Vielmehr sei ein Schwangerschaftsabbruch als eine medizinische Dienstleistung zu behandeln, die in den jeweiligen Gesetzen zur Gesundheitsversorgung verankert sein sollte. Dies bedeute auch, dass Schwangerschaftsabbrüche nach neuesten Methoden vorgenommen werden, sie müssten eine Krankenkassenleistung sein und in ärztlichen Ausbildungen vorkommen. Außerdem müsse es ein umfassenderes Beratungsrecht geben. Die Thematik müsse sich einfügen in ein größeres Verständnis von reproduktiver Gesundheit, das auch kostenfrei zugängliche Verhütungsmittel und die Verhinderung von Diskriminierung sowie das Recht auf körperliche Integrität und Gesundheit von Frauen mitdenkt.

In der anschließenden Diskussion wurden wesentliche Hemmnisse in der bisherigen Debatte und Stellschrauben für die Streichung von § 218 identifiziert. Auf rechtlicher Ebene müsse es juristische Texte geben, auf die sich das Bundesverfassungsgericht beziehen könne, sollte es zu einer Streichung von § 218 kommen. Wichtiger noch sei die gesellschaftliche Debatte. Ein Grund für den nachlassenden Aktivismus in Deutschland sei das Gefühl, dass sich die Situation bereits deutlich verbessert habe und es „irgendwie zu gehen scheine“. Auch institutionell müsse es mehr Unterstützung für Bewegungen wie „Medical Students for Choice“ geben, das Thema müsse in Lehrveranstaltungen verschiedener Studiengänge stattfinden. Außerdem sei mehr Vernetzung – auch auf europäischer Ebene – wünschenswert und es müsse zu einer Enttabuisierung kommen, indem mehr darüber berichtet wird.

Nach einem anregenden Austausch beendete die Moderatorin Dr. Ines Scheibe das Gespräch mit einem positiven Ausblick auf die kommenden Monate und übergab das Wort an Dr. Christine Rabe, die sich bei den zahlreich erschienenen Anwesenden bedankte und noch einmal auf das Demokratiedefizit hinwies, das durch § 218 weiterhin bestünde.

Die nächste Veranstaltung des Landesfrauenrat Berlin wird am 21. November anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention stattfinden.

[1] Wer Interesse an einer Vertiefung hat, kann sich auch die Videos der Beiträge zum Fachkongress „150 Jahre § 218 Strafgesetzbuch“ anschauen, abrufbar unter https://www.150jahre218.de/programm/.